數字人的商業化之路,仍然是一片迷途。

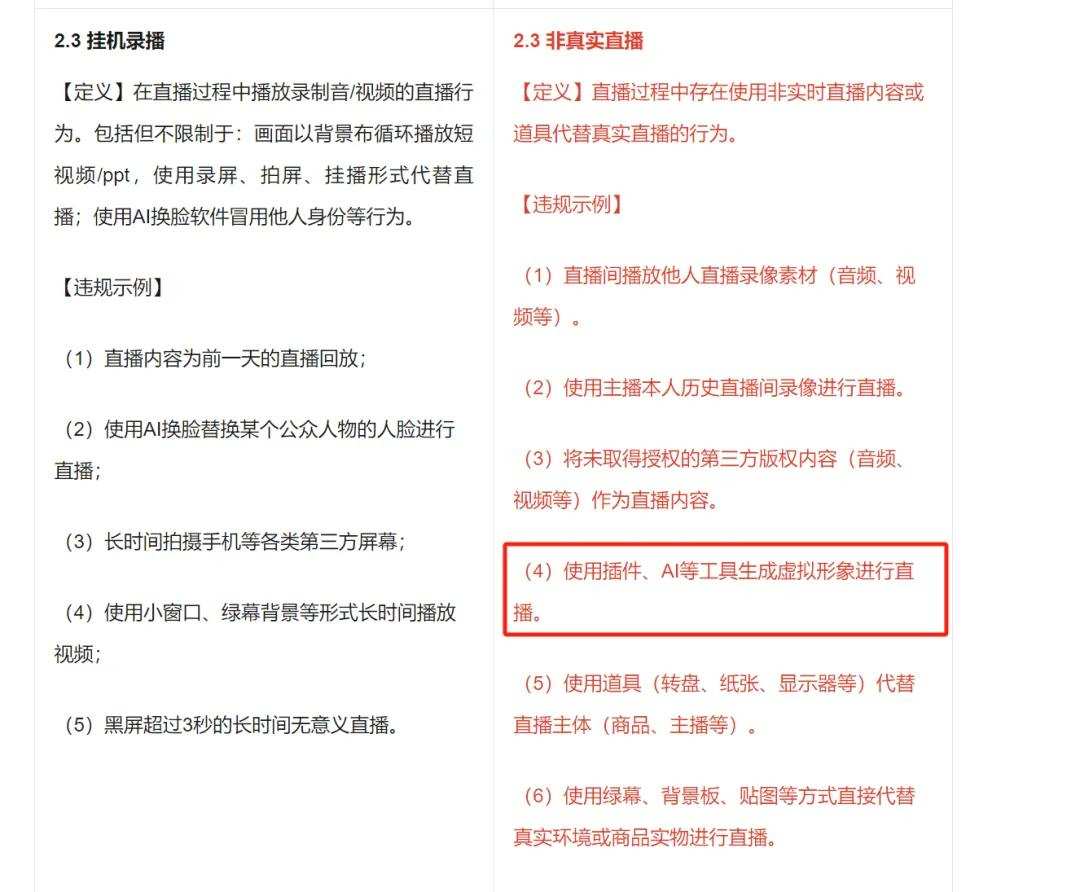

最近,騰訊視頻號成爲全網第一個向數字人開炮的平台。它修訂了有關達人直播的細則,將“掛機錄播”內容改成了“非真實直播”內容,裏面提到,使用插件、AI等工具生成虛擬形象進行直播都是違規行爲。

視頻號細則截圖

簡單來說,視頻號加大了非真人直播亂象的整頓,明令禁止了虛擬數字人的直播行爲。想靠數字人直播帶貨、直播打賞的路被堵死了。

不過目前細則主要針對直播場景,沒涉及視頻,也就是說,用數字人形象進行視頻創作的博主,暫時不受影響。

近幾年來,市面上有關數字人的風聲很大,大廠小廠都在鼓吹數字人技術的優越性,比如花個三五千塊就能代替真人主播,分分鐘解放生產力。

但真的等到落地環節才發現,技術實力不過關、市場接納度不高、合規的監管紅線,都是擺在數字人面前的大山。

數字人的商業化之旅仍然前途漫漫。

技術不過關,直播一眼假

放眼目前數字人所有的應用場景,直播帶貨無疑是最受關注的賽道,24小時不間斷工作的數字人主播,給行業編造了一個盛大的美夢。

但眼下視頻號率先把鍋給端了。

視頻號會做出這種舉動,也在情理之中。跟京東、淘寶這些追求帶貨效率的電商平台不同,視頻號脫胎於微信,它的優勢就在於真人社交互動和內容分享。允許數字人直播容易導致大量低端內容充斥在視頻號上,從而破壞整個平台生態。

這也從側面放映出一件事,數字人技術發展到現在,實際觀感仍然很差很假,比不上真人直播,容易引起用戶反感。

拿最近比較出圈的AI劉強東來說,已經是眼下高質量的數字人代表。它在形象、動作、聲音、口癖上都儘可能接近劉強東本人,在直播過程中,AI劉強東也會時不時地看看手機,搓搓手指,調整下姿態。

劉強東AI數字人

但即便如此,還是能發現AI劉強東“不像真人”,非常僵硬和不自然。它幾乎不和觀衆互動,只能完成一些淺層次、同質化的表達,被網友戲稱爲“全是技巧,毫無感情”。

根據京東披露的數據,AI劉強東直播的第一個小時內,總GMV達到了5000萬。但更大程度上,是劉強東本人的名人效應帶來那麼大的關注度和銷量轉化,距離數字人取代真人直播還有很長一段路要走。

事實上,市面上有很多企業都嘗試過數字人帶貨,但實際帶貨效果大多不理想,只能草草放棄。

交個朋友直播間的相關負責人就曾表示,目前數字人技術整體還不太成熟,之前公司也嘗試過用數字人直播,但是效果不太好,“實際上數字人主播距離正式商用,可能還有3-5年的距離。”

到目前爲止,相比起真人主播,數字人主播缺乏吸引力,消費者不願爲此買單。

規模化落地前的合規阻礙

數字人在技術層面的問題,或許可以靠着大模型的發展完善去解決,但倫理和合規上的挑戰,卻不是一時半會兒能克服得了的。

目前數字人領域缺乏足夠完善的行業規範,數字人的一些行爲舉動,有可能會牽扯到法律糾紛和社會倫理問題。

舉個例子來說,當一個數字人主播,向直播間觀衆極力推銷某款產品的時候,它說的話有任何可信度嗎?數字人不是真人,不可能在任何意義上使用、觸摸過產品,一定程度上說,它說的每句話都是“假話”。

數字人直播帶貨

粉絲們喜歡李佳琦、小楊哥、董宇輝這些主播,起碼是認可他們作爲真人的存在,在感情上有所寄託。真人主播能爲消費者提供情緒價值,雙方存在真實的互動。但數字人又沒有“感情”,何談情感共鳴。

有些不法分子還會利用數字人實施詐騙,尤其是一些辨別能力弱的中老年人,稍有不慎就可能被坑錢。

因此不止視頻號,抖音、快手等平台同樣對數字人保持謹慎態度。

前段時間,快手電商發佈公告稱,對於利用AIGC輔助創作的直播內容,快手不會給予特殊的流量扶持,利用AIGC低成本優勢生產低質量內容的行爲,平台更是強烈反對。快手雖然不像視頻號那樣明令禁止,但也表明了“不支持”的態度。

快手電商公告

今年3月,抖音安全中心發佈《抖音關於不當利用AI生成虛擬人物的治理公告》,對站內不當使用AI技術生成虛擬人物發佈內容的賬號,進行了嚴厲處置。

考慮到數字人存在的爭議與不確定性,至少未來一段時間裏,短視頻平台都不會加大數字人的權重。

數字人IP,仍是小衆市場

當然了除了直播帶貨,國內數字人賽道還有其他賽道和玩法,一些比較成熟的數字人IP,玩的是粉絲經濟和虛擬偶像那套。

問題是這些年下來,能跑起來的虛擬數字人IP鳳毛麟角,不一定是筆劃算買賣。

首先打造一個完整的虛擬數字人IP,前期實在是太燒錢了。想要視覺外形上看起來足夠真實有質感,其生產成本不會低於製作一部專業級電影。根據瑞銀髮布的數字人研究報告,高級虛擬人物的前期投入成本平均爲3000萬元,後期又需要真人團隊完成拍攝、配音、剪輯。

創壹科技CEO樑子康曾透露過,柳夜熙正式推出前的半年多時間,研發成本、人員成本、技術成本等投入都在百萬元級別,“第一條柳夜熙的短視頻成本約幾十萬元”。

柳夜熙截圖

更大的壓力是,可能掙不到錢。

像洛天依、A-Soul、柳夜熙這些虛擬數字人IP,目前主要是靠2B聯名代言,其他還有演出以及衍生周邊收入。這種變現模式跟網紅MCN機構沒有本質區別,虛擬偶像們利用自己的知名度和影響力,賺粉絲經濟的錢。

但哪怕到現在,虛擬偶像在國內市場仍屬於小衆愛好,受衆的增加速度比不上虛擬偶像的產出速度。這些年下來,大部分人可能只聽說過一個洛天依,其他大部分虛擬偶像幾乎沒什麼聲量。

行業尚處於教育階段,許多虛擬數字人企業即便接得到商單,也是投入大於收入,虧本賺吆喝錢。

另外數字人IP還能應用在文旅、金融等行業。

在一些景區和文化機構,數字人代替真人成爲導遊,與遊客展開個性化互動,比如中國文物交流中心的“文夭夭”,敦煌研究院的“伽瑤”;在銀行業,浦發銀行的智能數字人客服“小浦”,已經任職了財富規劃師、大堂經理、文檔審核員等20多個崗位。

雖然應用的範圍挺廣,但終歸是新奇程度大於實用程度,整體商業模式還是不夠成熟。

數字人何時能在商業化上釋放更多想象力,還尚未可知。(陳妍)