榮耀用端側AI挑戰想象力,手機屏幕居然能舒緩視力!?

作者:周源/華爾街見聞

AI手機能做啥?幫助用戶修復照片?撰寫會議紀要?

眼下,雖然“AI+”智能終端巨浪潮湧,但微軟、蘋果等業界AI技術創新巨擘沒有給出方向性和系統性答案,故而沒能出現像2007年1月9日史蒂夫·喬布斯發佈初代iPhone時的蘋果公司那樣的引領者。

6月10日,蘋果公司在WWDC 2024上推出的AI(Apple Intelligence)戰略之技術框架,“意外”復刻了榮耀在2022年和今年初先後推出的端側AI和“榮耀四層AI架構”的技術構想。

吸引蘋果公司AI戰略跟隨的榮耀終端有限公司,在6月26日,給出了AI技術如何賦能智能終端的部分答案。

在上海世界移動通信大會上,榮耀CEO趙明首次展示了榮耀端側AI的應用創新策略:圍繞榮耀護眼屏技術,推出AI離焦護眼。

這項AI技術應用的目標、原則或指導思想,與榮耀“以消費者爲中心”的核心價值觀高度吻合:榮耀將“以人爲中心”和“AI賦能人”作爲端側AI技術創新的出發點。

榮耀推出的AI離焦護眼技術,驚人之處並非僅簡單停留在“保護眼睛”階段,這項技術有種極爲驚人的創新效果——舒緩視力,這就突破了以往的認知邊界。這相當於榮耀用AI技術改造了硬件(突破硬件既有功能邊界),使之擁有全新的使用價值。

對AI手機的AI創新方向,業界偏重雲側AI。但通過榮耀AI離焦護眼技術,說明端側相對雲側,作用更核心、地位更重要,創新也更接近智能手機商原本的技術優勢。

故而,榮耀立足於在端側做AI技術探索和應用落地,爲智能終端公司在AI技術賦能終端,應該如何努力,做了難能可貴的引導。

手機屏幕變身視力舒緩器

AI離焦護眼,根據趙明的解釋,就是用AI技術模擬離焦鏡光學原理,將榮耀的手機屏幕變成離焦鏡。所以,“觀看”這種經過AI技術重構的手機屏幕(離焦鏡),能預防近視,舒緩視力。

當前,業界各家終端公司,都強調自己家的智能手機屏幕有過濾藍光的效果,以此證明手機屏幕具有護眼功能。但持續看手機屏幕,還是會增加近視風險,或加深近視度數。

看手機屏幕,能預防近視,延緩近視度數加深速度,改善近視?這聽起來很不可信。

要弄明白趙明究竟是誇張,還是榮耀的智能手機屏幕真能實現這些好處,就得先搞清楚什麼是近視?哪些因素導致了近視?什麼又是離焦鏡?

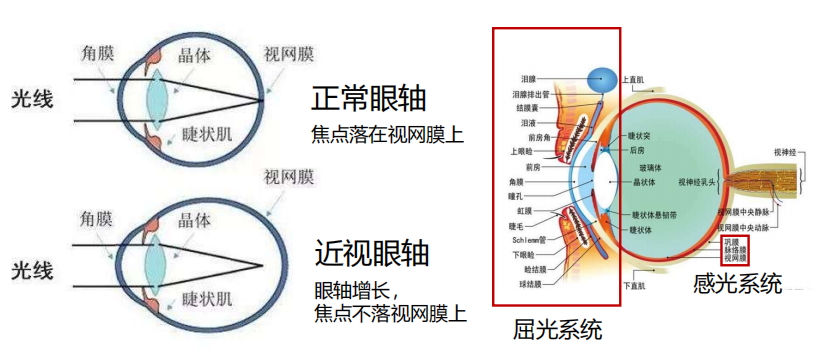

正常視力:光線經過眼球屈光系統,視線所涉及的中央和周邊物體成像,都投影在視網膜上;若眼軸過長/增長(chang),看遠處物體時,物體成像在視網膜前,導致模糊看不清,這就是近視。

在生理學上,近視是由於爲適應長時間近距離觀看物體的情況,眼部肌肉痙攣,晶體變凸,導致光線經過眼球屈光系統時,焦點難以落在視網膜上導致的。

改善近視的手段,絕大部分是用近視眼鏡去做視力矯正,作用是將中心視力處的物體成像焦點(單焦點)落在視網膜上,清晰視物因此得以實現。但是,光線通過框架眼鏡,中心視力周圍的物體成像投影,焦點卻落在視網膜後方。

此時,爲了改善這種情況,眼球就會隨之做出高頻調節動作。這種調整的過程,結果會導致眼軸變長。

臨床統計數據表明,眼軸長度與近視的比值關係:眼軸每增長1mm,近視度數就會增加300度。傳統近視眼鏡(框架式)的鏡片爲凹透鏡,近視屈光度數值越大,這種單焦點鏡片的屈光度也會越高。

好,到了這裏,近視如何形成,以及近視度數何以增加的原因,就很清楚。這時,就到了離焦鏡登場的時間。

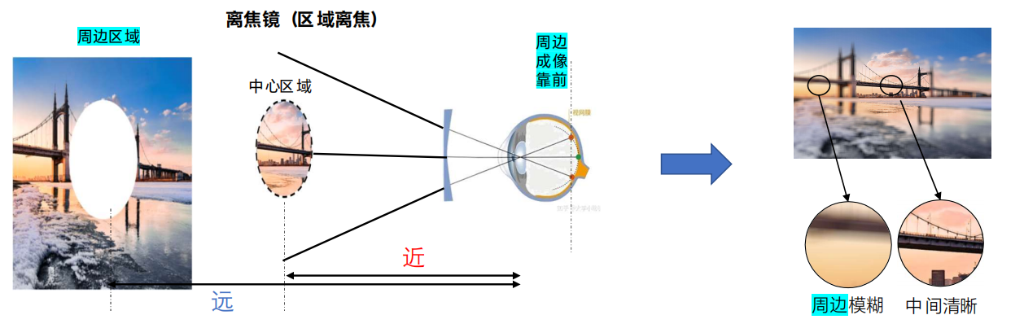

爲了解決單焦點鏡片(傳統框架近視眼鏡)的焦點缺陷,光學公司推出離焦鏡片。

顧名思義,近視離焦,就是不僅中心視力處的物體投影焦點能落在視網膜上,其周邊物體投影的焦點,通過技術處理,也能落在視網膜上,或者視網膜前(此時物像也會模糊)。如此,則眼球不必高頻調節,而眼軸的長度也得以被控制。

剛才說過,眼軸若增長(chang),近視度數就會增加,近視就會愈發嚴重。現在通過離焦鏡,控制了眼軸的長度,使之不再變長,那麼近視度數也不會再加深。臨床研究表明,通過佩戴離焦鏡,可以將短暫性近視降低約13度。

趙明在演講中披露了一組數據:通過榮耀以AI模擬離焦鏡光學原理的智能手機屏幕,閱讀25分鐘,屈光度數能降低13度-75度。

這組數據,應該是短期效應,且不能通過增加觀看時長形成疊加效應。但即使如此,也已足夠驚人。這至少表明,通過榮耀智能手機看視頻或閱讀,不會增加近視深度。這就是舒緩,至於治療,因效果過於驚人,很難驗證,故存而不論。

雲側AI與端側AI:孰重?

榮耀推出AI離焦護眼技術,不管是否能達到趙明宣稱的效果——榮耀屏幕護眼技術首次實現從預防到緩解——就這種技術價值取向而言,相當於榮耀再次爲其“以人(消費者)爲中心”的整體價值觀和“AI賦能人”的端側AI技術創新思想做了最新的具象註腳。

AI技術在端側的能力展現,不再只是相對簡單的工具式應用。原來,AI在智能終端落地時,能有如此驚人的價值。

榮耀爲業界如何實現AI在端側的技術賦能,打開了全新的想象空間。

榮耀AI離焦護眼技術,相當於用AI重構了硬件功能,讓原本傷害視力的發光屏,變成了舒緩視力的新型工具。

這是榮耀對用戶需求的洞見表現,也是榮耀技術實力的展現,更是榮耀對於AI如何在端側發揮有助於增加“人”的能力和提升“人”的價值給出的全新解決思路。

AI手機,只是做照片修復?通話摘要紀錄?順便做兩首打油詩?顯然,榮耀不這麼看,也沒參與“卷”這樣的功能。與這些AI應用相比,以AI技術重新“武裝”的屏幕,有舒緩視力的功效,哪一項創新,對C端用戶更具有現實價值?

這裏還涉及一個問題,可能爲行業忽視,或者也不爲C端用戶關注。這就是:AI手機的技術創新核心、重點或關鍵,應當是在端側,而非雲側。

這兩者有什麼區別?

端側AI有四個核心要素:首先是數據,端側擁有真正的用戶數據;其次是感知,“越用越懂你”的場景感知和地理圍欄;第三,算力,手機有24小時不間斷的算力,尤其是夜間充電時間段的端側算力,能作爲雲側算力的有效分擔;第四,場景,端側才有真正以用戶爲中心的AI使用場景。

從可感知的應用角度看,雲側AI應用類似AI照片修復,會議紀要摘錄,畫張什麼圖等等;端側AI應用,則可以榮耀AI離焦護眼技術爲典型。所以,同樣是AI,雲側AI和端側AI的技術能力,會給消費者帶來完全不同的體驗:前者就目前所見,給用戶帶來的實際價值不如後者。

儘管如此,在如今的智能手機行業,端側AI的重要性卻被雲側AI干擾,智能終端商沒有將注意力和資源,投向如何用AI技術改造原有硬件、以形成具有全新功能的“新型”硬件。

這就可以得出一個爲業界忽視的結論:端側AI是中國AI手機創新的新賽道。但現在,如何在智能手機端側利用AI技術,業界缺乏足夠的技術想象力,還有嘗試的勇氣。

反觀榮耀,這家公司將整體價值觀——“以消費者爲中心”,細化成端側AI技術的價值主張——AI必須以用戶爲中心,去“賦能人和服務人”。這項價值觀反映在智能終端硬件層面,即:端側AI要能爲用戶帶來前所未有的創新價值。事實上榮耀也確實做到了。

值得一提的是,端側AI與雲側AI並非對立關係,而是有互動和分工的有機整體。若從與C端用戶需求貼合度更具有技術可行性和創新價值的層面看,對智能終端商來說,端側AI更具有新價值想象空間。

蘋果跟隨榮耀AI戰略構想

當AI技術遇到智能終端,業界對兩者的結合,描繪了無數種未來圖景,並推出多項AI端側應用。但是,C端用戶對這些應用的“體感”,並不強烈,遠未能達到必不可少的程度。

AI手機(包括AI PC或其他“AI+”智能終端),究竟有什麼價值?與“傳統”智能手機,有什麼不一樣?

對於這些問題,包括蘋果在內,業界尚未能做出有力回答。

鑑於蘋果在WWDC 2024官宣的AI戰略,與中國榮耀在今年早些時候推出的“榮耀AI四層架構”,以及2022年推出的“端側AI”戰略,有異曲同工之處。

因此,就技術的本質而言,蘋果AI相當於“復刻”了榮耀AI技術思路,在客觀上“跟隨”了榮耀AI技術框架,故而榮耀如何理解AI技術賦能智能終端,就具備了被高度重視的風向標價值。

這什麼意思?

有必要指出,蘋果棄用了業界形成共識的AI——Artificial Intelligence(人工智能),創建了獨具蘋果特色的Apple Intelligence(蘋果智能)。

因此,蘋果AI,專指蘋果智能。但這更像是蘋果創建的AI品牌,而非另闢蹊徑,重新定義Artificial Intelligence技術內涵。

蘋果智能的核心分兩部分:以AI技術從底層入手,重構操作系統iOS 18,再以之賦能蘋果所有智能終端(iPhone、Mac、iPad和watch)。

這與“榮耀AI四層架構”的技術思想基本一致:Apple Intelligence的核心技術步驟與榮耀第二層“AI重構操作系統”和第一層“AI使能跨系統融合”高度吻合。

“以消費者爲中心”是榮耀的核心價值觀。爲此,榮耀首發了多項創新技術並引發產業界跟隨,比如高密度電池、超高頻PWM調光護眼屏和摺疊屏輕薄技術等。其中,護眼屏甚至被榮耀提升到戰略級程度。

如果說,2021年6月16日榮耀在榮耀50系列手機首推的1920Hz高頻PWM調光,還屬於“傳統”技術研發範疇,那麼今年6月26日,趙明展示的AI離焦護眼技術,就是榮耀對AI技術如何賦能智能終端,給出的答案——一部分答案。

AI手機,有什麼用?這是終端公司炫技的好機會?還是應當考慮如何“賦能人”?榮耀的答案,無疑選擇了後者。從這個角度看,榮耀此次推出的AI離焦護眼技術,正是在“AI服務於人”的價值觀指引下的產物:任何技術,應當立足於消費者。因爲只有“人”,才是萬物的尺度,也是一切技術的基準線。