長城汽車董事長 魏建軍

近段時間以來,前有雷軍、周鴻禕在北京車展上大肆收割流量,後有廣汽集團衆高管集體亮相社交媒體,整個2024上半年彷彿比過去十年的造車圈都要熱鬧。

積極擁抱者有之、冷靜旁觀者有之、難尋方向者亦有之,就在一片輿論的喧囂聲中,逐漸“飯圈化”的營銷模式,也讓衆多車企大佬心中,不禁感到有些五味雜陳。

魏建軍怒斥哈弗H6營銷乏力

而如果說,現階段哪家車企的“心聲”最爲精彩,或許可以先從魏建軍以及他的長城汽車說起。

畢竟今年,長城汽車的轉變,就是從直播開始的。

3月26日,60歲的長城汽車董事長魏建軍首次更新了已經註冊許久的個人微博,開始分享工作日常。4月15日,魏建軍首次開啓直播,親身測試長城汽車全場景NOA(領航輔助駕駛技術)。4月18日,魏建軍現身抖音平台,與小米汽車創始人雷軍連線互動。

緊接着,5月10日,長城汽車在總部保定召開2024年股東大會。這次不僅長城汽車高管悉數到場,甚至連股東大會實況都整個搬進直播間了。

在會上,魏建軍也再次強調了管理層走向臺前的必要性。然而,經過上述連番“折騰”過後,到底收效如何?

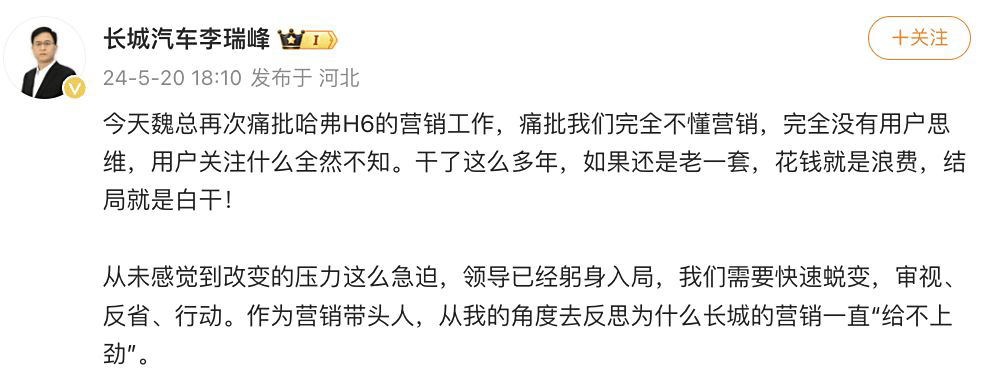

日前,長城汽車CGO李瑞峯發文稱:“魏總再次痛批哈弗H6的營銷工作,痛批我們完全不懂營銷,完全沒有用戶思維,用戶關注什麼全然不知。幹了這麼多年,如果還是老一套,花錢就是浪費,結局就是白乾!”

魏建軍的這番發言自然不是無的放矢,作爲曾經連續108個月,在中國SUV市場蟬聯銷量冠軍的哈弗H6。如今,月均銷量已跌至不足1萬輛,排名也在20名開外。

雖然長城汽車在今年北京車展上推出了第四代哈弗H6,試圖通過產品升級來重振銷量。但在魏建軍看來,儘管哈弗H6在技術上不斷進步,但產品賣點並沒有被有效傳遞給消費者,營銷策略未能突出這些技術優勢,導致市場感知不足。

而哈弗H6的營銷水平,也很大程度上暴露了長城汽車整個營銷團隊的短板。

其實最近不論是媒體還是網友,都看到了長城汽車傳播方面的改變。魏建軍化身大IP,帶着長城整個營銷體系在往前走。但問題是,似乎只有魏建軍一個人在“往前走”。

“但說實話,團隊沒有跟上。”這是李瑞峯對於長城汽車現有營銷思路的反思,也是魏建軍此番“發怒”的主要原因。

事實上,在此之前,魏建軍就曾在多個場合表示,長城汽車在產品推廣和消費者溝通方面亟需改進其營銷戰略,更好地與目標客戶群體對話,才能在激烈的市場競爭中恢復地位。

而這次,魏建軍也明顯有些“上頭”了。在他看來,改變是必須的,如果不知道方向方法,那就向優秀企業對標學習,優秀經驗拿來主義,哪怕是僵化的、跟隨的、硬來的改變也要做起來。

可以看出,面對業內飛速迭代的營銷玩法,魏建軍的態度無疑是比較激進的,不管好不好,先跟了再說。

但從另一方面來說,老闆和領導層全部走向臺前,卻也不是什麼針對銷量的萬能靈藥。

畢竟,單從哈弗H6的問題來看,儘管有着先進的2.0T發動機、9DCT變速箱以及備受讚譽的Hi4安全體系。但新一代車型先期仍只有傳統燃油版本車型,甚至混動車型的市場投放還需要時間,這無形中也使得新一代產品錯過了搶佔新能源市場的最佳時期。

另外,從產品線投放來看,僅僅是緊湊型SUV這一定位,長城就拉出了近十款不同車型。車型差異點過小與過於“前衛”的命名,最終反而讓用戶產生困惑,不利於形成固定的品牌定位和市場傳達。

而到底是多生孩子好打架,還是上演兄弟鬩牆的戲碼,相信也不用過多贅述,H6就是最好的例子。

此番,魏建軍的痛批不僅暴露出了內部營銷體系的問題,更是反映出這家傳統自主品牌在轉型期的焦慮與思考。

或許,在競爭日益激烈的中國車市,想要重新煥發H6的神車光芒,長城汽車需要改變的不止是營銷。

羨慕不來的“雷氏營銷”

當“車圈新貴”雷軍高調逛展以及360集團創始人周鴻禕爬上車頂客串車模的照片、視頻在朋友圈不斷刷屏,“風頭”甚至蓋過了北京車展的車型本身時。也許,那時很多人就深刻地感覺到了,如今國內車市的重心已經開始加速向流量時代所靠攏。

蔚來汽車創始人、董事長、CEO李斌就曾在去年的一場續航直播測試中表示:“所有CEO都應該親自直播做續航測試。”

如今,這直播的“盛世”誠如他所願。人們猝不及防地發現,越來越多的車企老闆從幕後走向臺前,他們湧進直播間、現身微博與抖音,活躍在大衆視野之中。

從司空見慣的發佈會會場,到互動性拉滿的開放直播間;從單向的廣告投放,到雙向的互動交流,新的營銷方式正在推動整個行業的風向轉變。

而當一衆車企一把手親自下場抓營銷業務之後,或許就連他們自己也從未像今天這樣深刻地感知到流量的力量。

三個半小時直播、累計觀看人數超2700萬、賬號新增36萬粉絲...

這是前些天,雷軍在第三方統計口徑下,創下的直播數據。一系列令人眼紅的數據表現,輕鬆達成了令別人望塵莫及的營銷效果。

“不要和雷軍比營銷,我們比不過他。”劉強東十年前的發言,如今似乎正中各大車企領導人的“眉心”

然而,看似只是一場簡簡單單的城市領航NOA功能展示,背後卻是雷軍多年不輟的“人設”維護。在初代互聯網大佬們逐漸隱退江湖之際,雷軍卻始終活躍在新媒體一線,其抖音視頻產量更是每日平均兩條。

也正因如此,短短半年之間,雷軍向傳統造車行業展現了什麼才是真正的“頂流”。

誠然,相比於網紅直播,代表企業形象的高管親自下場直播顯然更具說服力。但自從國內這一代自主品牌頭部車企全面進入體系化發展,其創始人或者說領導者已經很久沒有站在公衆的視野之前了。

從邏輯上說,過去的造車圈和消費者之間的疏離感,本質並非出於各家掌舵人的喜好,更多的還是基於製造體系爲核心的產業特點。而這樣的態勢也保持了多年,直到以蔚小理、餘承東、雷軍爲代表的互聯網造車介入,一夕之間彷彿一切都不同了。

這時候看到別人收割流量,再想要“追趕”,就顯得格外困難了。一個必須承認的事實就是,雷軍這樣的超級企業家IP,在近幾年的汽車圈恐怕難以複製。

而從另一方面來說,除了雷軍本人的流量效應難以重現之外,小米汽車的營銷策略也的確領先傳統車企“一個版本”。

看似沒有什麼新奇的營銷手段,組合起來,尤其是放在雷軍和小米的身上偏偏就能大放異彩。這背後也離不開小米營銷團隊的支持,首先得是老闆懂傳播,也懂用戶和公共情緒,其次就是團隊有豐富的操盤經驗,二者缺一不可。

在這一點上,傳統車企的營銷團隊就缺乏相應經驗,尤其是在有“領導牽頭”的雙重壓力之下,更容易畫虎不成反類犬。這次,魏建軍痛批的“營銷跟不上”,也大多是基於此而言。

從“自賣自誇”式的填鴨式傳播,進化到與用戶更深層次的互動,從而輸出產品賣點,給足用戶下單的理由。或許,這才是現階段,傳統車企在營銷端首先需要借鑑與模仿的地方。

流量也不等於銷量

如果從傳播的角度來說,“雷氏營銷”不僅給小米汽車帶來了潑天的流量,更是給了衆多車企帶來了一些來自新時代營銷體系的震撼。

但歸根結底,流量不過是車企營銷和打響技術牌的手段,最終的目的是轉化銷量。

當小米汽車邁過10000輛交付節點之後,北京車展上“一紅一綠”兩道身影(360創始人周鴻禕、小米集團創始人雷軍)中的另一位,卻面臨着完全不同的局面。

而周鴻禕的“心病”無非就是哪吒汽車在業績表現上持續性低迷。身爲哪吒汽車背後的重要股東,360對合衆汽車的大手筆投資並未等來想要的回報,反倒拖累了整體業績。

因此,周鴻禕也不得不督促哪吒汽車,多在營銷和產品策劃上面下功夫。

一邊是經營業績上的力不從心,一邊又是背後投資人的步步緊逼,哪吒汽車CEO張勇想必此刻,對於新時代的營銷方式有了“更深層”的認識。

畢竟,傳統車企出身的他,更擅長的是銷售。若是暢談產品和技術,他可以高談闊論。但要講新式營銷思路,拿捏消費者內心訴求,就明顯非他所長。

事實證明,車企老闆集體奔赴“營銷秀場”,看似可以幫助品牌大肆收割流量,還能節省“幾個億”的傳播費用。但實際操作起來,還是要看個人“體質”,能否打造成網紅IP還得因地制宜。

直播截圖:周鴻禕公開喊話張勇

對於雷軍或者說小米汽車引發的流量熱潮,似乎也讓一衆車企高管們開始思考,到底該如何應對這波流量效應,以及要如何向雷軍學習?

在三大汽車央企中,長安汽車是最積極擁抱流量的一家。在此前的北京車展上,年近六旬的長安汽車董事長朱華榮,就在現場開啓了首次車展直播。在朱華榮看來,今年是營銷最大變革的一年,企業必須轉變思路,在傳播上要創新,要用流量來提升長安的競爭力,而流量是未來企業領導人的領導力之一。

而對於該問題,長城汽車總裁穆峯則向鈦媒體App表示,這是長城汽車繞不開的一個問題。就傳播來說,長城汽車會積極擁抱這場營銷變革,去努力地讓自己發生變化。但他同時也指出,不是一整個企業都會變成這樣,造車還是會堅持產品爲王的理念。

而與他有着類似見解的還有嵐圖汽車CEO盧放,在他看來,“現在大家從關注明星到關注企業家,我認爲是一個好的現象。因爲企業家爲社會帶來了更多的增值,而不是簡單的價值流轉。”

但同時,盧放也指出,在當前這種流量經濟的情況下,從汽車工業長期發展角度來看,流量不應該被資本裹挾,而是要把真正對產品認知好或壞的事情讓社會評價,讓用戶評價。

誠如上述兩位有着傳統車企造車背景的高管所言,其實業內也不乏專業人士對此感到擔心。如果長此以往,會讓造車這件嚴謹且需要保持耐心的事偏離主航道。追求流量無可厚非,但回歸產品本身、關注技術趨勢,才是造車人的“正事”。

過去一週,廣汽集團多位高管密集開通個人新媒體賬號,並親自出鏡。對此,廣汽集團董事長曾慶洪高調錶示,現在上視頻號、微博、抖音等,都能看到我們自己上場了。我們會在品牌力、營銷力、服務力、產品力等方面優化,同時提升盈利能力。

然而,同樣是面對大老闆的“帶頭衝鋒”,廣汽集團總經理馮興亞表示支持的同時,卻也顯得理智了很多。其在股東大會上提到雷軍及小米汽車並表示:“雷軍在短期內吸引了很多的粉絲和關注,老實說我們是做不到的。(在部分營銷場景)我們有先天的不足。”

“但同時我們也有優勢,例如國企的平台、運營的機制。我們要發揮平台的優勢,揚長避短。”換言之,在馮興亞看來,與其盲目跟風,還不如且行且看,抓緊自身優勢才是存活下去的根本。

從這一點來說,這些年,在汽車圈慣以營銷見長的“蔚小理”,面對華爲、小米的強勢入場,也開始打起了“技術牌”。李斌曾刻意強調說,“用戶還是因爲產品買你的車,不是因爲流量買你的車,這個還是要回歸產品和服務的本質。”

而理想汽車產品線總裁劉傑也在車展期間表示,如果被所謂的流量競爭的不安全感牽着走,就容易忽略用戶價值,這需要取捨,“一家造車新勢力如何跟一家手機企業卷流量?沒法卷的,我們還是得做好自己。”

其實,不管是對於流量的爭奪,還是各種大張旗鼓的戰略合作,本質上不過是新能源浪潮下的多元競爭形態。而汽車製造業的核心,終究還是要回歸到技術與產品本身。

或許,國內的新能源車產業發展至今,已經開始進入到了極爲慘烈的淘汰賽階段。對於整個汽車產業來說,技術研發上的投入固然重要,但畢竟需要長時間的積澱才能夠看到回報。

相比較之下,營銷上的成功則顯得收效極快。因此,也無怪朱華榮、尹同躍、魏建軍等傳統汽車行業的領軍人物也開始積極“擁抱新媒體”,甚至顯得有些“過於迫切”。

從生產製造到市場推廣,汽車行業正在經歷一場全方位的變革。而在其中,李想、餘承東、雷軍等這些深耕過互聯網時代的車企領導人,毫無疑問成爲了這一變革的引領者。

但如果將目光拉長,拋卻流量營銷的浮華之後,你就會發現其實汽車和汽車技術本身,才是造車圈永恒不變的底色。正如一衆車企大佬所說,在新能源汽車市場日益激烈的競爭中,技術的深度與廣度,才是決定車企之間決勝的關鍵所在。

(本文首發於鈦媒體App,作者|常笑,編輯|張敏)