作者:崔瑩

編輯:李媛

來源:公衆號「穀雨實驗室-騰訊新聞」,未經許可,不得轉載;富途經授權轉載。

拍攝早期,每個人都很耐心。中國人對美國人很耐心,教他們製作玻璃,告訴他們福耀的工作方式。美國人對中國人也很耐心,讓對方了解美國企業如何運作,以及這裏的規則和法律。但隨着時間的推移,工廠沒有盈利,雙方的挫折感都在增加,耐心開始減少。

拍攝早期,每個人都很耐心。中國人對美國人很耐心,教他們製作玻璃,告訴他們福耀的工作方式。美國人對中國人也很耐心,讓對方了解美國企業如何運作,以及這裏的規則和法律。但隨着時間的推移,工廠沒有盈利,雙方的挫折感都在增加,耐心開始減少。

9月15日,美國聯合汽車工人工會宣佈,由於新合約的爭議性談判破裂,全美約4.6萬通用汽車工人開始罷工。

不到一個月前,拍攝福耀玻璃美國俄亥俄州代頓工廠的紀錄片《美國工廠》,在Netflix首映。片中,中國管理方和美國工人之間的主要矛盾,也是圍繞工會。無論在片中,還是之後接受媒體採訪,福耀創始人兼董事長曹德旺都對工會表示排斥,認爲西方的工會制度已經不適合製造業的發展。

除工會之爭外,《美國工廠》還展現了來自中國的企業家和管理人員,如何將中國式的生產方式運用於美國工人身上。而對此感到不適應的美國工人們,又作出了怎樣的反應。

「這部電影沒有主角,它呈現的是一個整體。故事中有美國人、中國人,有管理者,有工人,他們屬於不同的種族,有不同的文化背景。我們希望通過很多個體形象的塑造,展示這個世界的樣貌。」 《美國工廠》導演史蒂文·伯格納(Steven Bognar)說。

他和《美國工廠》的另一位導演朱莉婭·萊切特(Julia Reichert),都是代頓本地人。他們長期關注當地勞動者和製造業等議題,在此之前還拍攝過一部關於代頓通用汽車工廠關閉的紀錄片——福耀的代頓工廠,正是利用了通用汽車工廠的舊廠區。2015年初,在曹德旺購買廠房不久後,兩位導演便獲得了曹德旺的拍攝許可,一直跟拍了三年。

《美國工廠》播出後,在美國和中國引發大規模討論。

「這部紀錄片是對即將發生的事情,即中美之間令人眼花繚亂的文化和勞工政治的研究。」影評人奧斯汀·柯林斯在《名利場》撰文表示。他認爲《美國工廠》巧妙地呈現了東西方文化和意識形態的差異,這些差異和碰撞的目的都是爲了努力讓新工廠富有生機。影片讓人們看到當地勞動者如何被迫適應各種新的工作方式,但同樣緊迫的是,那些來美投資的外國企業家,可能同樣需要改變,需要適應新的投資環境。

美國影評人大衛·艾德爾斯汀在《紐約時報》旗下網站Vulture發文表示,片中很難讓人忽視的信息是,中國工人身材苗條,姿勢優美,笑容滿面,而美國工人體態臃腫,萎靡不振。而且,美國工人經常抱怨,當他們不得不在高溫環境裏工作10分鐘時,他們就會毫無掩飾地表現出疲憊。但艾德爾斯汀也認爲,《美國工廠》所呈現的中國工人的生活狀態是個「悲劇」。

美國《滾石》雜誌發表了大衛·菲爾的影評,指出這部電影勾勒出勞動力市場所面臨的共同壓力,並呈現了勞資雙方的處境。中美生產模式、工人的差異可歸結爲集體主義和個人主義的對峙、產出與速度的矛盾、數量與質量的矛盾、工人工作的成就感和工人僅僅爲了掙錢的矛盾,等等。無論多少對峙,正如片中的工人所言,他們是被夾在中間的人。但在影片結尾,令人不寒而慄的是,自動機械化才是中國和美國工人所面臨的共同的敵人,因爲他們很有可能被對方替代,而這個敵人的到來可能會比預測的要早。

中國工人與美國工人 紀錄片《美國工廠》劇照

那麼,導演本人如何看待這部紀錄片?他們在拍攝中遇到了哪些挑戰,又是如何看待中美勞動制度的差異的?近日,穀雨專訪了該片導演史蒂文·伯格納,聽他講述《美國工廠》拍攝背後的故事。

「片中發生的事情我們根本沒有預料到」

穀雨:你和朱莉婭·萊切特都是代頓本地人,在你們眼裏,代頓是怎樣的一個地方?

史蒂文·伯格納:代頓是一個小小的、美好的社區。這裏被譽爲創新的搖籃。萊特兄弟在這裏長大,在這裏設計、建造了飛機。許多發明在代頓誕生,在這裏,人均發明申請專利的數量超過美國其他任何城市。

這裏也是一個充滿鬥志的地方。爲什麼充滿鬥志?因爲在這裏生活的人處境艱難,人們會抗爭。最近幾十年來,這個小鎮見證了很多坎坷,很多人失業,很多有錢人選擇離開。但也有很多人像我們一樣不放棄,爲社區而戰。

在這個小鎮上,很多人彼此熟識,有一種真正的社區感。這個小鎮也存在一些問題,比如存在種族隔離現象,有些人會有種族歧視,如果你是有色人種,在這裏生活會很艱難。

最近,代頓經歷了一個難熬的夏天,龍捲風摧毀了許多房屋,帶來很多不便。剛過去的8月,在我們經常就餐、泡吧的街區,發生了惡劣的槍擊事件。 但人們並未因此恐懼,槍擊事件後,人們聚集在同一街區,互相鼓舞。這種情景很感人。這樣的經歷,讓我們知道社區的重要性。

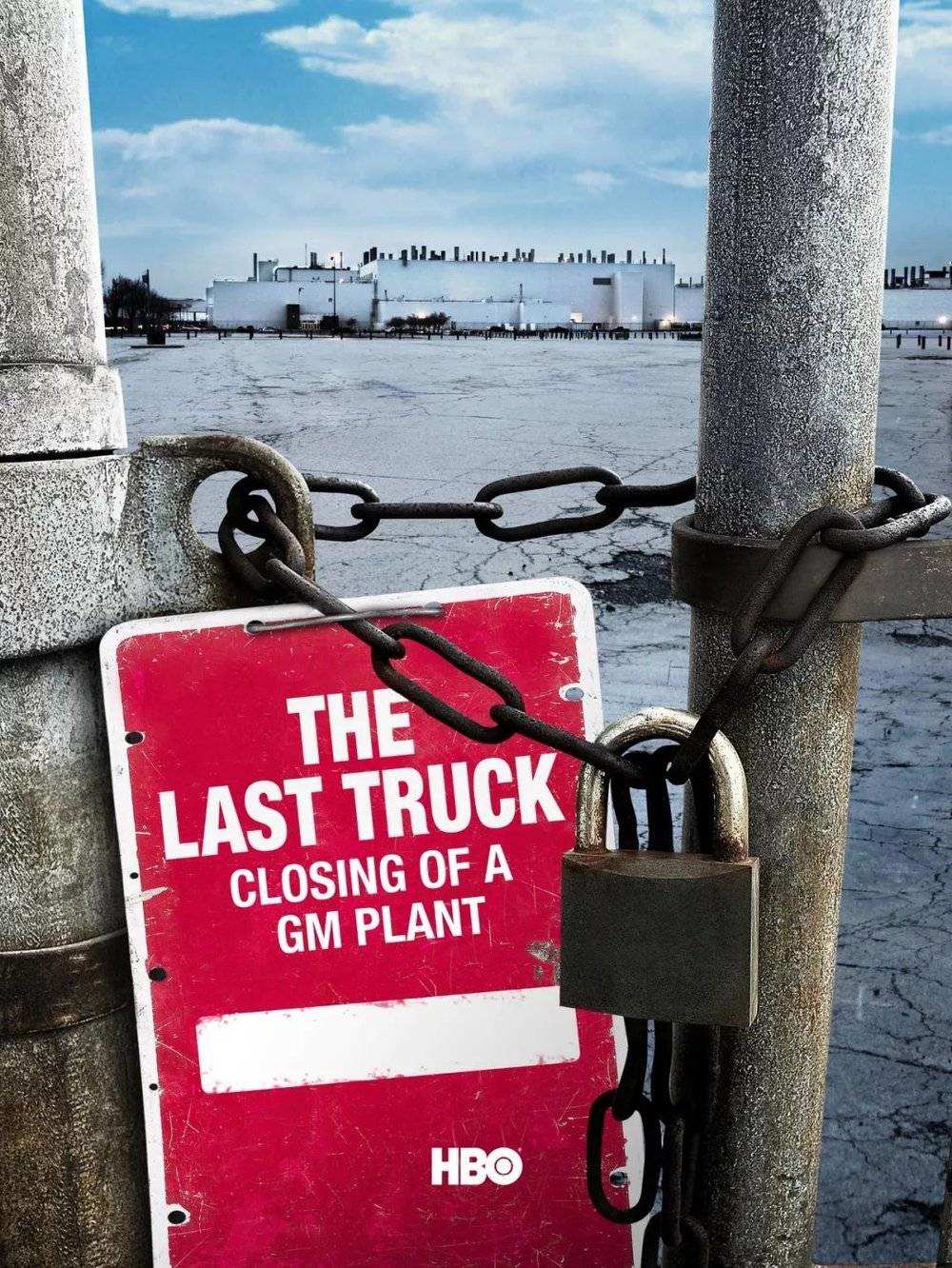

穀雨:你拍攝的兩部紀錄片都與代頓有關,一部是短片《 最後一輛卡車:關閉一家通用汽車工廠》,它講述的是2008年底代頓通用汽車工廠關閉的故事;一部是《美國工廠》。兩部片子之間存在怎樣的關聯?

史蒂文·伯格納:通用汽車工廠在代頓存在了幾十年,曾對這個社區產生過非常重要的作用。好幾代人曾在通用汽車工廠工作,那是一份很好的工作。工人買得起房子,儘管不是很貴的那種;工人們買得起車,有足夠的錢去度假,還能送孩子上大學——即使他們自己從未上過大學。而且他們來自不同種族,非裔美國人也有機會步入中產階層。可以說,當時的工人過的是藍領中產階級的生活,他們可以因這份工作感到自豪和有尊嚴。

但在2008年,這家工廠關閉了,這給工人們帶來了毀滅性的打擊。我們覺得有必要拍一部電影,講述這個故事。我們希望世界其他地方的人理解,這家工廠的關閉對工人意味着什麼:失去工作,是否意味着失去了他們的將來?

《最後一輛卡車:關閉一家通用汽車工廠》是我們爲HBO拍攝的,《美國工廠》在Netflix播出,兩個故事的關聯,在於它們發生在同一個廠房。通用汽車工廠關閉後,這座巨大的建築空置多年,直到曹董事長(曹德旺)決定買下它並進行改造,開辦福耀玻璃美國工廠。如果曹董事長在俄亥俄州的其他地方買一塊地,從頭建一座新工廠,將會便宜很多。 但他理解讓這家死去多年的工廠重新煥發生機的意義,決定在原址重建,通過這個行動做一個表態。

紀錄片《最後一輛卡車:關閉一家通用汽車工廠》海報

穀雨:你們是怎麼決定跟拍這個故事的?當時你們對故事的發展有哪些期待?有哪些始料未及?

史蒂文·伯格納:曹董事長在2014年買下通用汽車的舊工廠,但它在2015年初才真正開始復甦,也正是那時,我們決定進行拍攝。當時廠房仍然很空,很多建築還在建。

我們期望這是一個有趣的故事,但我們對之後發生的故事不做任何預測。拍紀錄片,如果存在很多期待,你很有可能錯過正在發生的非常重要的事情。因此,「拋棄期待」是我們拍紀錄片的重要原則,我們儘可能地保持開放的心態。

當然,我們知道在福耀玻璃美國工廠會發生很多文化碰撞,但片中發生的事情我們根本沒有預料到。我們沒料到福耀集團會對美國工會產生抵制,沒料到會發生工會之爭——儘管雙方的初衷都是善意的。開拍時,我們也沒想到能去中國拍攝,這是一次令人難忘的拍攝經歷。

穀雨:拍攝時,你們如何獲得美國工人和中國管理者的信任?很多工人拒絕被拍嗎?

史蒂文·伯格納:曹董事長同意我們在他的工廠裏拍攝,他這樣做很慷慨,也很勇敢,沒有幾位美國企業家會像他這樣,給一個獨立攝製組這麼多的權限。曹董事長意識到這是一個重大的故事,它將具有歷史性的意義,當然也會面臨挑戰。他希望我們能夠把這個故事真實地呈現出來。

曹董事長寫過自傳,他在其中描述了自己生活中的許多起伏,比如他的成功和失敗,他理解一個好故事的力量。一個好故事必須有困境,主人公必須面臨挑戰。

曹董事長允許我們拍攝,但這不意味着我們可以隨時拍攝任何人。拍攝中,我們會詢問每位拍攝對象的意見,獲得允許。大多數人對我們非常慷慨,但也有些人不想被拍,這也沒關係。

拍攝初期,我們花了很多時間結識工廠的員工,找到願意被拍攝的對象。我們會考慮誰的故事最有吸引力,誰願意對我們敞開心扉。很多美國觀衆看過我們早期的電影《最後一輛卡車:關閉一家通用汽車工廠》,他們知道我們尊重拍攝對象,這也令我們的拍攝變得更容易一些。

曹德旺到工廠視察工作 紀錄片《美國工廠》劇照

穀雨:拍攝中國人的時候呢?最難拍的是哪個羣體?

史蒂文·伯格納:最初我們的拍攝團隊只有美國人,誰都不會說漢語。當我們的中國合作製片人張苡芊和李米傑,以及現場製片人孟璐璐、劉思言和王丹尼加盟後,情況發生了重大變化。他們幫助我們了解在整個過程中,中國工人、中方管理者的立場和心態,了解他們的故事。特別是張苡芊和李米傑,她們很快獲得了福耀美國工廠的中國工人信任, 被工人請到家裏吃飯,共同做事。有了中國工人的故事,電影變得更加複雜、深刻。

他們也幫我們了解中國的文化、歷史和中國人的心態。張苡芊送給我們一些關於中國的書,包括餘華的《十個詞彙裏的中國》和何偉的《尋路中國》。每當我們因某些事情感到困惑時,他們會向我們解釋,和我們談論到深夜。他們也會告訴我們他們在中國的生活、他們受過的教育。張苡芊和李米傑最初擔任現場製片人,但隨時間推移,他們的貢獻越來越大,最終成爲電影的聯合制片人。

最難說服的拍攝對象,應該是在福耀美國工廠工作的中國女工,她們最不願意被拍入電影。

穀雨:片中主要的拍攝對象,爲什麼同意被拍攝?

史蒂文·伯格納:我想,並不是說他們「想要」被拍攝,更多的時候,是他們願意分享他們的故事,並且他們也看到了分享他們的故事的價值。 對他們而言,很多時候拍攝是一種負擔,但他們對我們、對我們的拍攝和提問都很有耐心。

紀錄片《美國工廠》劇照

美國人覺得中國人不尊重自己

穀雨:在工廠裏拍攝時,你們遇到了哪些拍攝上的具體挑戰?

史蒂文·伯格納:工廠很大,我們每天都要帶着很重的拍攝器材步行幾英里,精疲力盡。工廠裏也很熱,夏天到來時,在工廠的某些區域,溫度甚至超過38攝氏度。在這裏拍攝也很危險,因爲這是一家玻璃廠,玻璃容易破碎。我們不得不穿防護服,戴防護眼鏡,但戴防護眼鏡會影響操作攝像機。

另一個挑戰,是車間裏的聲音非常大,而聲音在紀錄片中非常重要,如果聲音不夠清晰,影片就不能夠在拍攝對象和觀衆之間建立聯繫,所以我們面臨很多挑戰。

穀雨:在你看來,在福耀玻璃美國工廠,美國工人對中國僱主不滿的主要原因是什麼?雙方的態度是如何從最初的樂觀開始變化的?

史蒂文·伯格納:拍攝早期,每個人都很耐心。中國人對美國人很耐心,教他們製作玻璃,告訴他們福耀的工作方式。美國人對中國人也很耐心,讓對方了解美國企業如何運作,以及這裏的規則和法律。

但隨着時間的推移,工廠沒有盈利,雙方的挫折感都在增加,耐心開始減少。令中國人感到沮喪的是,美國人的工作效率太低,問題太多,他們期待中國管理者對很多大框架進行更多解釋。美國人也對中國人感到失望,覺得中國人不尊重自己,太直接甚至粗魯。

我們的聯合制片人張苡芊和李米傑,以及會講英語的中國員工向我們解釋:在中國的工作環境中,人們通常都很直接,這跟是否禮貌、粗魯無關,只是一種文化上的差異。在中國,人們期望儘快達到目的,不會總面面俱到,或說謝謝,讓對方感到舒服。而美國的文化傳統是,人與人之間儘量進行客氣、友善的溝通。

此外,美國人認爲中國人並沒有盡其所能地考慮工作過程中的安全問題,也不遵守環保原則,這些都令他們感到失望、沮喪。

穀雨:你認爲美國工人和中國工人之間的差異,有多少是文化所導致的?

史蒂文·伯格納:我們認爲中國工人和美國工人之間並不存在多少差異。雙方最大的不同是由於不同文化影響所形成的規範。在中國,工人每週工作6天、每天工作12小時是很正常的;而在美國,工人每週工作5天、每天工作8小時才是正常的。

但如果回顧美國幾十年前的歷史,美國工人的工作時間曾和中國工人一樣多。爲了縮短工作時間,美國人進行了許多抗爭,發起了勞工運動,終結了童工。

值得注意的是,在過去的幾十年時間裏,中國具有了一種真正的使命感。中國正在崛起,正在復甦。我們在中國拍攝時,真的感受到很多工人爲了國家和企業的利益,甘願犧牲自己的利益。

很久之前,美國人曾經擁有同樣的精神。在20世紀40年代到60年代,美國人對他們所工作的公司充滿激情。人們會自豪地說:「我爲通用汽車工作。」「我爲福特工作。」「我爲通用電氣工作。」他們覺得公司爲他們考慮,他們也忠於公司。

但時代在變化,今天,許多美國人發現他們爲之工作的公司拋棄了他們,把重心轉移到了中國、墨西哥等工人工資相對較低的國家。工人和公司之間的信任被打破了。

紀錄片《美國工廠》劇照

穀雨:聽說你們拍攝了數千小時的素材,有哪些重要的片段沒有體現在影片中?

史蒂文·伯格納:因爲片長原因,許多有趣的場景只能割愛,這讓人很不捨。影片中,有一個場景是感恩節,工廠的美國主管羅布邀請中國同事到他家射擊,騎他的哈雷戴維森摩托車。我們還拍到另一個片段,是羅布幫中國主管在二手車市上買車,二手車經銷商是兩位移民到美國的巴勒斯坦兄弟。我們非常喜歡這樣的片段,因爲它展示了即使在二手市場這樣的小地方,文化碰撞和交流也正在發生。 但我們最終不得不捨棄這一段,以保持電影的緊湊性。

相互理解是一個開始

穀雨:在你看來,美國前總統奧巴馬伕婦看中這部電影,主要原因是什麼?

史蒂文·伯格納:這是部關於勞動者、關於美國中西部老百姓的紀錄片,他們很讚賞這樣的故事。如今關於這類題材的電影屈指可數。

導演與奧巴馬伕婦

穀雨:代頓本地媒體如何報道中國企業家在美國的投資?正面報道多,還是負面報道多?

史蒂文·伯格納:據我們所知,代頓只有一位重要的中國投資者,那就是曹董事長。代頓當地媒體一直非常支持曹董事長和福耀玻璃美國工廠,報道了很多福耀來到代頓,給當地人帶來工作機會的新聞,當地人也非常感激。

然而,隨着時間的推移,福耀玻璃的美國工廠的某些行爲被曝光,美國職業安全與健康管理局(OSHA)和環境保護局(EPA)對其進行了罰款,當地媒體也報道了這些情況。他們質疑這家工廠的做事方式,並提出了更犀利的問題。

穀雨:美國觀衆是如何評價《美國工廠》的?

史蒂文·伯格納:這部電影引發了美國觀衆和中國觀衆的討論,如果雙方能夠就相關問題進行對話,將令人感到興奮。在世界各地的生產線上,勞動者正承受着比以往任何時候都大的壓力,但他們的工資沒有上漲,生活條件也更惡劣。

這樣的狀況是否應該持續下去?我們希望這部電影能夠在全球範圍內引發這樣的討論,我們也看到這樣的討論正在開始。我們聽說很多中國人看了這部電影,中國的社交媒體上有數百萬條相關評論,這對我們而言意義重大。美國人也看了這部電影,並在討論片中所涉及的問題。

穀雨:在當前的複雜形勢下,你認爲中美之間相互不了解的人該如何解開「心結」?

史蒂文·伯格納:正如電影中那位姓王的中國員工所說,相互理解是一個開始。我們要對別人經歷過的、正在經歷的事情表示同情。我們也要意識到世界正變得越來越小,環境問題是全世界所面臨的巨大威脅。如果我們不合作,這個星球將會遭遇比現在更多的麻煩,我們也就不能給下一代留下一個美好的家園。作爲兩個大國,中美應該合作,帶頭拯救地球。

編輯/Ray

拍摄早期,每个人都很耐心。中国人对美国人很耐心,教他们制作玻璃,告诉他们福耀的工作方式。美国人对中国人也很耐心,让对方了解美国企业如何运作,以及这里的规则和法律。但随着时间的推移,工厂没有盈利,双方的挫折感都在增加,耐心开始减少。

拍摄早期,每个人都很耐心。中国人对美国人很耐心,教他们制作玻璃,告诉他们福耀的工作方式。美国人对中国人也很耐心,让对方了解美国企业如何运作,以及这里的规则和法律。但随着时间的推移,工厂没有盈利,双方的挫折感都在增加,耐心开始减少。