來源:思想鋼印

一、雲霄飛車,要自己親自坐

幾年前筆者寫過一篇關於投資理財的文章,大意是說,炒股這件事,要麼一輩子別碰,要麼趁早。因爲提高投資水平,總是要交學費的,年輕時本金少,學費也少,學習能力強,“學時”也短,年輕時就算虧到破產,也有足夠的時間東山再起,但中年人就不一定了,上有老下有小,中年人的崩潰,股票大虧算是一種。

當時有一位新入職場的同事,看了我的文章,跟我說,已經開戶了,借了錢,還要再加槓桿。

——???交學費也不是這麼交的吧?

他說他上學時,教授給過一篇投資策略的論文,結論是現金收入快速增長階段,適度加槓桿是最佳投資方法,爆倉也是假“爆倉”,不會真出局,但只要能抓住一次大機會,就能實現財富的快速增長。

聽上去還是很有道理的,只是幾年後,再遇到他,談及此事,他說經歷過一次,就知道理論終究是理論。

他的運氣比較好,一上來就賺了一大筆,後來也出現了一次爆倉,按照那篇論文的方法,他應該再把接下來的工資收入加槓桿投入,但他卻發現,自己無論如何也做不到,就像玻璃吊橋,你明知是安全的,還是忍不住兩腿發軟。

看別人坐雲霄飛車,跟自己親自坐的感覺是完全不同的,有些人坐過一次,就想坐無數次,而有些人坐過一次,這一輩子都不想再坐——你到底是哪種人,不坐一次你自己也不知道,但只要坐一次就知道了。

再完美的理論,也會遇到不確定性因素,不管是投資理財,還是別的任何有點門檻的事,最大的不確定因素——就是你自己。

二、人是目標的奴隸

很多人都聽說過“最大的不確定因素是自己”這句話,通常理解成:要想成功,先管理好自己,克服自身的障礙和不確定性。

但這麼說其實並沒有真正理解這句話,大部分成功學的關注點都在自我管理上,人要時間管理、精力管理、情緒管理,等等,其實這些都是科學理性的、可以做到的,沒有什麼不確定的,都是在迴避“真正的不確定因素”。

你想,既然最大的不確定性因素是你自己,你怎麼能指望自己“先管理好自己”呢?

到底什麼是人的不確定性?我認爲至少有兩大不可控的因素。

第一大因素是“你的目標”。

比如在投資理財這件事上,一開始,大部分人的心態只是錢太少了,想“錢生錢”。

但如果接下來很快賺到錢了,覺得賺錢並不難,這個目標就迅速上升爲“快速致富”“成爲中國的巴菲特”;

如果接下來虧了,有些人就會用複利和長期投資來安慰自己,而有些人則徹底放棄,認爲投資理財不過是另一種“傳銷”。

人生每隔一段時間,總會給自己定一個新的目標,就算目標不變,預期也會變,這就是第一種不確定性。

回想一下,你有沒有過苦苦追求的東西到手後反而悵然若失的感覺?你有沒有在追求人生理想而努力奮鬥的時候,忽然冒出一個“人生不值得”的念頭?在考慮要不要放棄的時候,你是不是常常被負疚感困擾,而真正放棄後,反而感覺一身輕鬆?

因爲,很多人都是目標的奴隸。

那些你甘願爲之付出畢生的理想,你根本不知道它何時進入你的大腦,你接觸過各種各樣的精彩,爲什麼它偏偏成了你的追求?到底是誰灌輸給你的,還是早已刻在你的基因中?

有很多人生目標設計課程,就是說你失去了目標,活得像個行屍走肉,你應該爲自己設計一個最好的人生目標,指引你前進——但我覺得這句話有問題。

殭屍的“人生”目標很明確啊,就是要吃人的血肉,它不會思考自己爲什麼要這麼做,而人異於殭屍的地方,恰恰在於人會反思甚至懷疑自己的人生目標。

在看過太多“昨日種種譬如昨日死,今日種種譬如今日生”之後,我想說,失去人生目標不是壞事,那是你在打破人生的枷鎖,這是人的理性。

是的,你會突然從你自己精心編織的美夢中驚醒——這就是人生的第一個不確定。

三、三倍情緒標準差

“鋼大,這家公司如果長期投資持有的話,收益會怎樣?”

做投資者教育很多年,一開始,我很希望看到投資者能長揸一支股票,做時間的朋友,與公司一起成長,但現在,我聽到類似的問題,就有點頭大:

我現在會提醒說:“先別想着長揸會怎樣?先想一想,你最多能承受多少虧損?”

大部分在套牢後打算長揸的人,一半的人解套後漲10%以內就賣了,剩下一半的虧到一定程度受不了就賣了。

原因很簡單,對於大部分人而言,時間不是朋友,而是敵人,或者說,慢慢化友爲敵,大部分人都低估了時間對心靈的折磨,他們想象的時間是快進的,至少困難都被快進了,喊兩句“加油,挺住”就過去了。

時間是如何慢慢影響我們做一件事的呢?答案是另一件我們無法控制的因素——情緒,它有三個特點:

1、情緒會波動,有時候積極,有時候消沉

2、情緒波動大部分時候比較小,少部分時間比較大

3、所有你一直咬牙堅持的事情,一旦放棄了就不會再重新開始

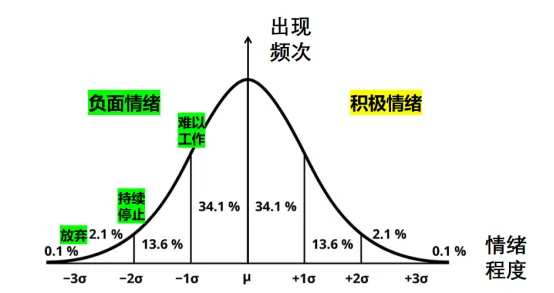

你每一天情緒值的高低起伏是一個正態分佈,可以用下圖表示:

橫座標是情緒狀態,左側是負面情緒,表現爲你不太想做這件事,右側是積極情緒,表現爲你想做這件事;縱座標是該情緒出現的頻次。

最中間的峯值,描述的是沒有什麼情緒波動的時間,出現的頻次最高;越往兩邊,情緒越極端,因此出現的頻次也越少,整體呈正態分佈的結構。

正態分佈的結構,就有標準差,所謂標準差是一個統計概念,代表你每一天情緒的差異性,只要是正態分佈,標準差外的狀態佔比就是一個固定的值,假設左邊的一倍標準代表情緒低落到很難工作,佔比13.6%,而二倍標準差代表情緒低落到持續停止,佔比2.1%,三倍標準差代表你將永遠放棄,佔比0.1%。

三倍標準差以外的情緒的影響是不可逆的,它出現的概率非常小,但客觀存在,所以只要足夠的時間,它就會出現——這就是時間對你的堅持造成的最大傷害。

舉個例子,人人都知道複利的威力,但你的帳户幾乎很少按複利那樣增長,世界上也只有一個巴菲特,正是因爲複利需要不斷的重複和足夠長的時間,而時間越長,越容易出現三倍標準差以外的黑天鵝事件,讓你放棄堅持。

這裏要糾正一個成功學的誤區——只要你意志堅定,就可以做到堅持到底。然而並非如此,情緒標準差較小的人,代表情緒變化小,但出現超過兩倍、三倍標準差的概率是一樣的。

特別是三倍標準差的概率,不完全由你決定,有可能是你身邊所處的環境發生了劇烈的變動,比如公司倒閉,比如家庭遇到了不幸,等等,這些外部事件的發生概率是相同的。

複利和所有需要長時間堅持的事情,與人與生俱來的不確定性,是一對天生的、不可調和的矛盾,這就是第二個無法解決的不確定性。

四、直面不確定

這兩個與身俱來的不確定性,無法站在更高的層次進行自我管理,只能直麪人生的不確定,調整預期,等待命運的饋贈。

第一、對於情緒波動造成的不確定性,除了理解自己的情緒特點,減少兩倍標準差以上的負面情緒的衝擊之外,更重要的是——

年輕時要做那些看起來非常困難,但能很快證僞的事,失敗也不會浪費你太多時間;不要做那些看起來非常簡單,但需要時間不斷重複的事情。

隨着年齡的增長,你的世界觀、能力結構、思維方式和人生目標都越來越穩定,你的“標準差”在變小,另一方面,你人生的剩餘時間變少,出現三倍標準差、甚至兩倍標準差的波動的情況也會變少。

第二、對於人生目標的不確定性,至少在年輕的時候,沒有任何好辦法,只能接受這些不確定性,接受自己做什麼都有可能後悔。

隨着年齡的增長,“雲霄飛車”也知道自己喜不喜歡了,就可以嘗試着控制這種不確定性,不要再挑戰自己專業認識以外的事,過去二十年的黃金成長期,國內有大量的空白機會,亂拳打死老師傅,是因爲這些新興領域根本就沒有“老師傅”,就看你有沒有勇氣,清華北大不如膽子大,是一點沒錯,但現在的時代,容錯率已經大大降低。

有一個關於基金經理投資風格變化的研究,年輕的基金經理,更喜歡成長風格,持有行業偏TMT(科技、媒體、通信),隨着年齡的增長,持倉轉向消費醫藥週期等更傳統更確定性的行業。

基金經理對於風險的理解,跟一般人不同,到了40歲以上,可以坦然地接受自己的缺點,就像芒格說的,如果知道自己未來會死在哪兒,這一輩子都不會去。

不要爲了讓自己更努力,強行給自己尋找一個人生目標,比起人生的碌碌無爲,更糟糕的是一輩子不斷被各種虛幻的人生目標而奴役。越年輕,越不要有特別清晰的人生路徑規劃。

編輯/lambor