【TechWeb】5月27日消息,近期,京东集团董事局主席刘强东“凡是长期业绩不好,从来不拼搏的人,不是我的兄弟。”的言论再次引爆互联网“大企业病”、“大公司病”的讨论。

就在今年4月、5月,已经陆续有阿里巴巴创始人马云,阿里巴巴董事长蔡崇信和CEO吴泳铭,百度创始人、董事长兼CEO李彦宏与人力资源负责人崔珊珊等谈到“大公司病”及解决大公司病的问题。

经过20多年的发展,这些互联网大厂们怎么就都有了“大公司病”了、大公司病到底是什么病?强化管理和裁员能解决大公司病的问题吗?

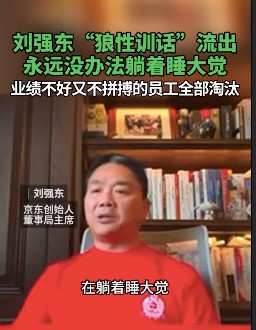

刘强东再定义“兄弟”

近日京东集团董事局主席刘强东在618购物节前的高管会议上发表的讲话视频流出。刘强东在讲话中批评了公司内部一些员工的“躺平”态度。

刘强东认为,京东在发展过程中出现了“大企业病”的症状,主要体现在管理上的松散和效率低下。他直言:“没人想加入一个烂的公司、没有未来的公司,没有人希望这公司全部在躺平、在睡大觉,没有激情、没有热情、没有梦想、没有荣耀的公司,相信真正是我的兄弟,不会希望京东变成这样。”“凡是长期业绩不好,从来不拼搏的人,不是我的兄弟。”

刘强东在视频中指出:“只要业绩好,永远都不用加班加点;业绩只达到平均水平,只要拼搏,公司永远不会辞退你;但是业绩不好,又不拼搏的人,这家公司都不能容忍,都会逐步通过各种手段,全部淘汰出局。”

随后,就有媒体曝光称京东已启动大规模裁员。

“有不少京东员工刚过完老员工日就被裁了,去办离职时都在排队,固资和人资同事晚上还在加班。有京东前员工透露,京东裁员涉及营销、运营、采销等多个岗位。”

此外,京东应届生因内网留言被裁也引起了关注,话题 " 京东强制查看员工手机、查脉脉记录" 曾短暂地出现在脉脉热榜上。

目前,京东方面并未就裁员相关事宜有回应。

此轮京东内部管理的舆情发酵始于5月21日。当日,有媒体曝出了京东集团行政服务中心正式发布的通知,根据通知内容,京东总部餐厅的供餐时间已明确为每日11:30至13:30,午休时间为1小时。此外,通知还提到,为了营造更加高效、有序的工作环境,各职场将在中午时段保持明亮,不再闭灯。

5月22日,有多个消息爆料称,京东零售本周开始严查考勤,并且调整了午休规则。公司严禁代打卡行为,一经发现将严肃处理相关人员。有知情人士称此次京东公司严查考勤,调整午休时间并没有邮件正式通知,而是部门口头通知,没有任何留痕。此事在网络上引发轩然大波。

随后新浪科技报道京东公司严查考勤背后真相:从京东多位员工以及高管处调查了解到有京东员工一年里代打卡近百天,每天四点就下班,但是能领到全额薪水,还有一些实习生甚至两个月都不来,但通过代打卡,骗走了公司1.5万的工资。

就在刚刚,京东集团宣布,自2024年7月1日起,通过一年半时间,京东采销年度固定薪酬由16薪提升至20薪,业绩激励上不封顶!

不只刘强东,阿里、百度都在整顿“大公司病”

事实上,最近多家互联网大厂都在谈“大公司病的问题”。

今年,4月10日,在阿里启动“1+6+N”变革重组一年后,阿里巴巴创始人马云在内网发表了一篇题为《致改革 致创新》的帖子,其中提到了对阿里巴巴目前存在的大公司病问题的看法。

马云强调,大公司病是指随着公司规模的扩大,出现的一系列管理和运营上的问题。这些问题可能包括决策缓慢、创新力下降、对市场的敏感度降低等。他承认阿里巴巴在过去的发展过程中也出现了大公司病的症状。

同时,马云提出了一些具体的改革措施,包括重新认识公司的使命和价值观、优化组织架构和决策流程、加强人才培养和引进等。他强调,要以客户为中心,重新回到市场中去寻找机会和解决问题。

5月23日阿里巴巴公布的2024财年年报中,阿里巴巴董事长蔡崇信和CEO吴泳铭在致股东信中也提到了“大公司病”的问题,并表达了积极应对和改革的决心。这进一步体现了阿里巴巴高层对大公司病问题的重视和改革的态度。

同样的,百度也不例外。

今年5月9日,百度创始人、董事长兼CEO李彦宏与人力资源负责人崔珊珊在百度先进颁奖活动上均发表讲话。在会上,崔珊珊就指出:公司已经快25年了,出现问题不奇怪,无法清醒和理智地看待才是不对的。“划地盘,设门槛,各自为战协同难”;“向上哄好,向下唬住,加班彰显工作态度”;“上级沟通全靠下属传话,结果烂尾还说漂亮话”……这些大厂病问题,百度也都存在,有些还挺严重,不怪员工吐槽,公司管理层也急,并且都在着重关注、着手解决。

大厂营收增速一季度均降至个位数,减员成常态

今年5月16日,京东发布2024年一季报,京东集团共实现营收2600亿元,同比增长7.0%,归母净利润为71亿元,同比增长13.88%。

5月16日,百度也发布2024年第一季度财报,总收入约315亿元,同比增长1%;单看百度核心,其在一季度的总收入约为238亿元,同比增长4%。

5月14日,阿里巴巴发布2024财年第四财季(2024年第一季度)财报,营收2218.7亿元人民币,同比增长6.6%;调整后净利润244.2亿元人民币,同比下滑11%。截至今年3月底,阿里巴巴2024财年(2023年4月-2024年3月底)营收为9411.7亿元,同比增8%。

可以看出,京东、百度、阿里在今年一季度的营收增速均降到了个位数。

要知道,互联网大厂之所以被称为大厂,是在伴随中国互联网人口高速增长时,互联网大厂业务都曾高速增长,年增速超过100%的速度都不足为奇。

以阿里巴巴为例,在2012年阿里巴巴集团交易额达到1万亿元,2016财年(2015年4月-2016年3月底)年电商交易额突破3万亿元,3年时间,增长200%。2019财年Q2(2018年7月1日—9月30日)阿里巴巴还保持高达54%的收入增长,核心电商收入同比增长达到56%。

京东同样也有过快速增长期, 2009年京东净营收为29亿元,2015年净营收已经增长至1813亿元,6年时间净营收增长约62倍!

长期观察互联网发展的业内人士表示,随着各大公司营收增速放缓,各种管理问题就会浮上台面。在营收增速放缓的情况下,“节流”、控制成本支出、减员等已经成为大厂保有2位数利润增长的手段和途径。这反映在财报数据上,就是营收增速不及利润增速。

京东最新年报显示,2021年至2023年员工总数从39万增长到约52万(截至2023年末,京东员工总数517,124名)。京东员工数量快速增长,主要是2022年京东物流并购德邦股份带来的计入的快递员工数量大幅增长所致。事实上,关于京东减员的消息这两年也经常有曝出。

阿里和百度也都有不同程度瘦身减员。

从财报披露的数据来看,截至2024年3月31日,阿里巴巴员工总数为204891人。阿里巴巴2024年第一季度减员14369人,减员比例6.5%。从2022年1月1日至2024年3月31日的2年多,阿里巴巴减员54425人。

截至2021年、2022年及2023年12月31日,百度的员工总数分别为45500名、41300名及39800名,2年间百度减员5700人。

公司年龄超20年,互联网大厂们为何就有了大公司病?

京东、阿里、百度都是创立至今公司年龄超过20年的互联网大厂。

对于互联网大厂的“大公司病”,大厂员工活跃的社交平台上多有讨论。

有观察人士就称,随着大厂规模的扩大,互联网公司往往会形成庞大的组织架构,包含多个部门和层级。这种机构臃肿会导致信息在传递过程中容易丢失或失真,造成沟通不畅。高层管理者的决策和想法难以迅速、准确地传达给基层员工,而基层员工的反馈和建议也难以顺利上传至高层。这种上下级之间的信息隔阂会影响公司的决策效率和执行力。

同时,互联网大厂往往拥有多个业务部门和产品线,这些部门之间可能存在利益冲突和沟通障碍。当产品或业务出现问题时,各部门之间可能会相互推卸责任,导致问题得不到及时解决。部门之间的协同工作也可能变得困难。由于部门间的壁垒和信息不透明,员工可能难以了解其他部门的工作进展和需求,导致协同效率低下。

另外,在员工层面,随着公司规模的扩大和层级的增加,传统的激励机制可能已经失效。员工可能感到自己的贡献和努力没有得到应有的回报或认可,导致工作动力下降和士气低落。而大公司中可能存在官僚主义和权力斗争等问题又进一步削弱员工的积极性和归属感,造成恶性循环。

大公司病对企业本身带来的伤害也非常明显。由于大公司往往拥有较为稳定的业务和市场份额,他们很容易会忽视市场的变化和新的竞争威胁。这种忽视会导致公司在面对新的市场机遇时反应迟钝或错失良机。而大公司还存在会过度依赖过去的成功经验和模式的思维窠臼,难以适应市场的变化和新的用户需求。

最后:

在阿里巴巴五周年庆的时候,马云曾提出了一个新的目标:“阿里巴巴要做102年的公司。

去年6月18日,在迎来京东创业20周年之际,京东新任CEO许冉正式提出了面向未来20年的“35711”梦想:京东能有3家收入过万亿人民币、净利润过700亿人民币的公司;5家进入世界五百强的公司;7家从零做起市值不低于1000亿人民币的上市公司;能为国家缴纳1000亿人民币税收;提供超过100万就业岗位。

今年5月,在百度一场内部颁奖活动中,李彦宏在谈:“大模型我们走在最前面,我们要去勇闯无人区,需要去冒前人没有冒过的风险。”百度一直坚信技术可以改变世界,会一直沿着这条路走下去。

中国互联网经济发展经历了早期的探索期、快速发展期,已经进入成熟繁荣期。在这场波澜壮阔的发展中,互联网大厂既是推动者、更是收获者。面对激烈的市场竞争,未来,如何能继续保有引领未来发展的领导者地位,也许正是这一波“大公司病”忧虑背后的深层原因。