近来,各大知名厂商推出的碳中和产品吸引了不少人的目光。

9月13日,苹果公司在其秋季新品发布会上推出三款Apple Watch系列新品,并宣布相关产品均实现全生命周期碳中和,为公司首批碳中和产品。

10月3日,泡泡玛特正式上架行业首款碳中和潮玩DIMOO X 蒙新河狸手办,在此前举办的2023上海PTS国际潮流玩具展上,该公司还表示未来将推出更多品类的碳中和手办。

这两年,冠以“碳中和”名头的食品、服装、文具等也都曾粉墨登场,各领域知名企业的碳中和进度表或碳中和产品计划也都在陆续公布中。

“双碳”大背景下,这些在“碳”上做文章的产品可谓紧跟时代潮流,但也引发了一些“噱头大于实质”“没有统一标准,部分产品名不副实,有‘漂绿’嫌疑”的质疑,更有人戏称“碳中和是个筐,什么都能往里装”。

想要厘清个中是非真伪,关键是明确碳中和产品的标准如何界定、由谁认证又如何进行核查、监督。

做出一款碳中和产品,总共分几步?

所谓“碳中和”,目前主流定义是“人为排放源排出的二氧化碳或其他温室气体被绿色能源、植树造林、节能减排等形式抵消”,也就是达到相对的“净零排放”。虽然在应用层面、政策适用中,对“碳中和”只包括狭义的二氧化碳排放还是应该包括所有温室气体的排放尚有争议,但“吸收的”等于“排放的”,这一核心逻辑已成共识。

所谓“碳中和产品”,也需基于上述框架进行界定,但具体到不同类别的产品中,却又往往无法一概而论。

以苹果公司最新推出的首批碳中和手表(按照苹果公司的说法,此次发布的Watch Series 9、Watch Ultra 2、Watch SE 均实现了碳中和,后文仅以旗舰版 Watch Series 9 作为代表)为例。

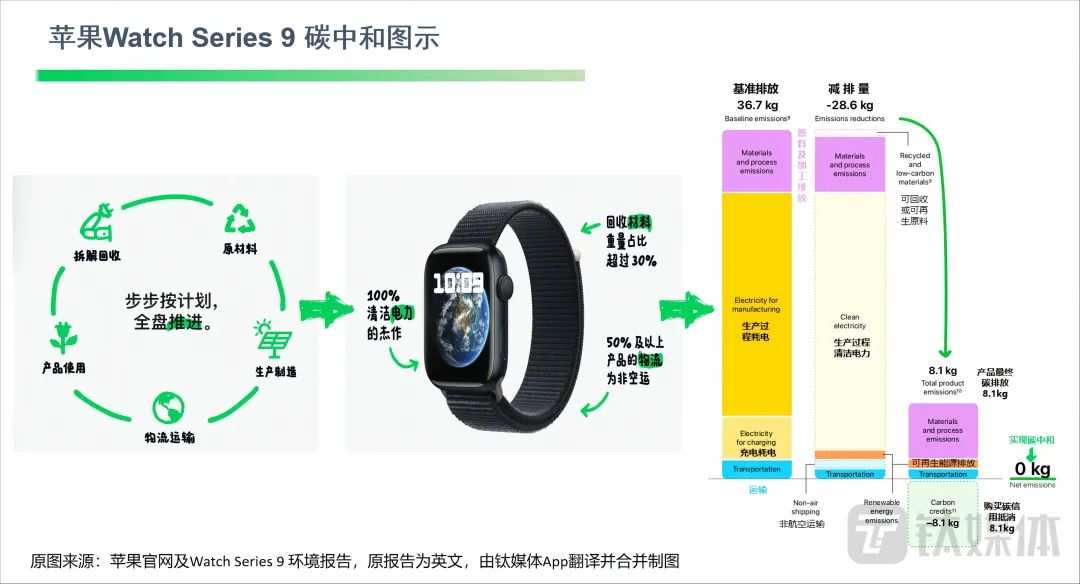

钛媒体App梳理了苹果公司与新品同步发布的产品环境报告,其碳中和之路大概可以分为两大环节,一是产品全生命周期的碳减排。此环节又可细分为原材料、生产制造、物流运输、产品使用、拆解回收五大节点。

具体来说,在原材料环节增加回收材料和可再生材料的比例,根据报告,新款 Watch Series 9 总重量的30%来自回收材料和可再生材料;生产制造方面,上一代 Watch Series 8 有超过70%的碳排放来自该环节,而在新产品中,苹果公司宣称其自身及供应商在相关器件加工制造中100%使用清洁电力;物流运输方面,通过更新物流计划,减少航空运输实现减排;产品使用方面,手表主要在充电环节产生碳排放,苹果公司无法实现直接减排,需要用后文将提到的抵消方式实现中和;拆解回收方面,苹果有对废弃产品循环利用的总体计划,但单款产品的回收利用情况在推出之际难以精准确定,经过测算,苹果公司将这一环节的碳排放核定为1%,主要通过抵消的方式进行中和。

一套流程下来,新款手表相对于上一代产品的碳排放下降了78%左右,但仍存在8.1kg的碳排放,这就进入到了第二大环节,“碳抵消”或说“碳移除”环节。

目前,苹果公司主要通过投资Restore Fund基金抵消碳中和产品的存量碳排放。该基金由苹果与保护国际基金会及高盛集团共同设立,主要投资方向为林地、草原、湿地等的修复和可持续农业。而针对手表充电产生的碳排放,苹果公司承诺将投资与用户预期充电量相当规模的清洁能源以进行抵消,此外,苹果还在其新产品配置的iOS 17新系统中增设了Grid Forecast(电网预测)功能,美国本土用户可以根据其提供的信息选择在电力相对清洁环保的时段进行充电。

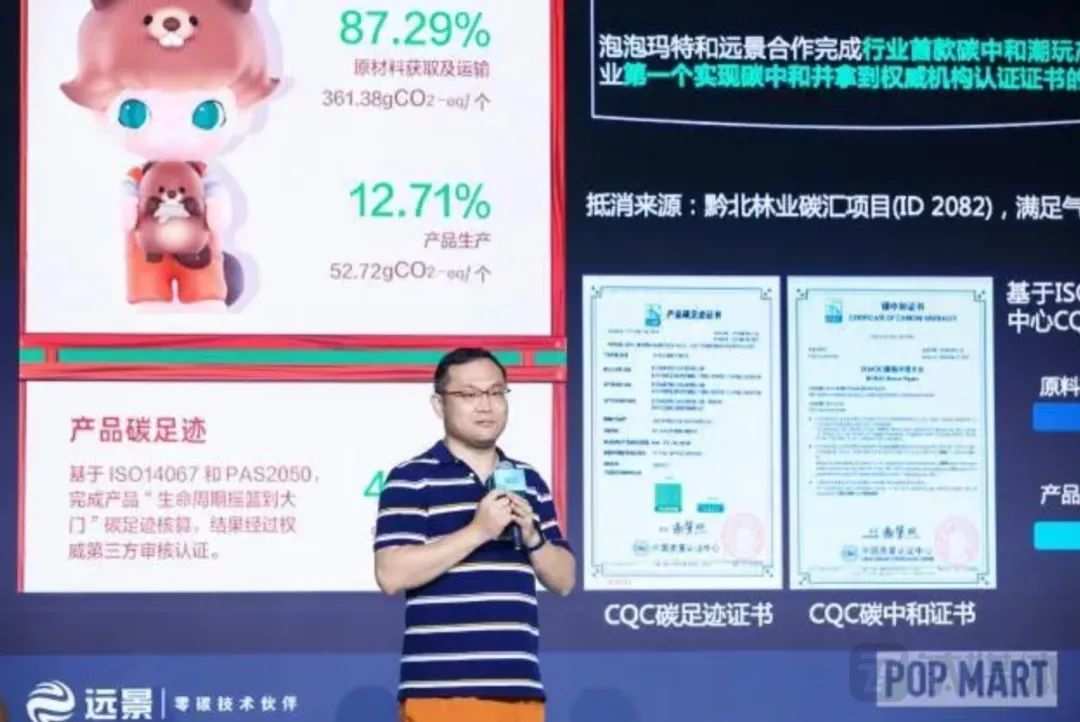

按照相关环境报告和苹果公司的说法,这批碳中和手表实现的是全生命周期的碳中和,包括配件、包装,也包括回收利用和自身难以控制的用户使用场景,也就是所谓的“从摇篮到坟墓”的碳中和。对于其他不同类别的产品,比如泡泡玛特的手办,在用户使用环节基本不存在直接可计算的碳排放,而手办收藏属性较高,回收利用环节的碳足迹也难以量化,所以,相关产品减排和抵消的主要是原材料、生产、物流这三大节点的碳排放,属于“从摇篮到大门”的碳中和。

泡泡玛特在碳中和手办发布会上公布的碳足迹核查情况及碳中和证书

而对于此前一度蔚然成风的“碳中和食品”或所谓“零碳食品”,有些考虑了包装袋等回收利用产生的碳排放,有些则没有考虑,各家信息披露情况也不尽相同。但总的来说,虽然名称相同,但实际上不同产品的“碳中和”可能并不是一种“碳中和”,那么,哪种“碳中和”含金量更高,哪些又属于“伪碳中和”,就需要在标准和认证上下功夫了。

需求井喷后

标准建设进度、认证规范性有待提升

想要界定一款产品是否能被称之为“碳中和产品”,首先就需要一套通用且行之有效的标准。

根据中国质量认证中心的梳理,“碳”标准主要包括两大类别,第一类是对温室气体排放进行量化的标准,也就是所谓的“碳足迹”核查、认证标准,目前该类别的主流包括国际标准化组织的ISO14067、英国标准协会的PAS 2050、世界资源组织和世界可持续发展工商理事会联合发布的GHG Protocol等。前文提到的泡泡玛特碳中和手办的“碳足迹”核算即同时采用了ISO14067、PAS 2050两大标准。

第二大类是碳中和标准,除了核查碳排放的足迹,还要计算碳减排、抵消方面的贡献,以作出是否实现碳中和的认定。

这一类别目前国际最主流的认证标准是由英国标准协会的PAS 2060标准,该标准规定了组织、产品和活动量化、减少和抵销温室气体排放的相关具体要求。此外,标准化领域的“头把交椅”国际标准化组织也于2020年2月启动了碳中和认证标准ISO/WD 14608的制定工作,原计划于今年完成并发布,但截至10月11日,国际标准化组织尚未更新其完成进度。

对于我国来说,碳中和相关标准仍在建设、完善过程之中,今年4月22日,国家标准委、国家发展改革委、工业和信息化部等11个部门联合发布了《碳达峰碳中和标准体系建设指南》,提出了到2025年,制修订不少于1000项国家标准和行业标准,与国际标准一致性程度显著提高,主要行业碳核算核查实现标准全覆盖的主要目标,并发布了包含4大一级子体系、15个二级子体系、63个三级子体系的标准体系框架。

在产品层面,《建设指南》提出了“研制产品碳足迹量化和种类规则等通用标准,探索制定重点产品碳排放核算及碳足迹标准”“重点修订绿色产品评价标准,绿色低碳产业统计核算相关标准,碳中和评价通则标准”等具体要求。

除了作为基础的标准,想拿到正规的“碳中和”称号,还需要专业认证机构进行认证并出具证书。例如,苹果的碳中和手表是国际知名环境标准和认证机构SCS Global Services进行认证的,而泡泡玛特的碳中和手办则由中国质量认证中心(CQC)提供认证证书。

苹果、泡泡玛特以及此前的盒马、雀巢、晨光等大品牌,往往都会选择权威“靠谱”的机构进行认证,但根据一位碳资产管理咨询业内人士的介绍,当前碳中和认证领域可谓“鱼龙混杂”,能进行认证或自称能进行认证的机构数量不在少数,其中不仅存在厂商与机构合谋“漂绿”的乱象,还有一些根本没有资质的机构也借机发证捞钱。例如,有一些机构声称能为企业提供碳中和产品一条龙服务,包办碳核查、碳足迹报告、协助购买碳信用、出具碳中和认证证书等工作,但最后提供的证书上却没有权威认证机构的公章,成了“山寨版”碳中和。

与大多新领域、新产业一样,快速发展的另一面往往是“泥沙俱下”,想要纠治乱象,需要标准制定、认证制度等顶层设计和市场监管、行为规范等管理工作以及企业、消费者的识别能力等等多方面共同提升、发挥作用。但目前来看,“双碳”政策效应传导至市场中,相关需求指数级增长,顶层设计、行政管理工作反而难以迅速作出反应,在二者档位完成匹配之前,许多核查、监督、纠偏的任务只能由环保组织、NGO或调查机构、媒体来承担。

苹果碳中和手表“漂绿”疑云

引发诸多讨论

随着公众环保意识的逐渐增强,“漂绿”行为也引发了诸多关注,这种造假对于消费者是欺骗,对于投资者是风险,对于碳中和进程更是巨大的阻碍。

环保组织、相关调查机构往往将碳中和领域的打假作为一项重要使命,对于“山寨”认证或虚假宣传等的揭露不遗余力。更进一步,对于知名厂商具有权威认证的碳中和产品,也有机构提出质疑,而借由此类产品的品牌效应,相关争议、讨论得以扩展为公共议题。

在苹果公司推出其碳中和手表后不久,我国知名环保组织公众环境研究中心(IPE)发布了一份名为《苹果产品碳中和疑云》的报告,认为相关产品披露的信息不足以支撑其实现碳中和的结论,存在“漂绿”风险。

这份报告对苹果碳中和手表提出的质疑主要有五点:一是此前占碳排放大头的制造过程此次实现100%清洁电力生产的可信性。

报告认为,苹果产品的生产加工主要由外包供应商负责,虽然其自身环境报告称供应商在碳中和手表相关制造加工中全部使用清洁电力,但没有一家供应商工厂披露清洁电力使用情况以供公众验证,且从苹果产品供应链的排放数据来看,总体碳排也并未出现明显的下降趋势;第二点是苹果手表实现碳中和背后可能是一种绿色资源掐尖的“数字游戏”,其购买者更多的新一代iPhone 15 Pro版手机碳足迹相较上一代不降反升;第三点是苹果推出首款碳中和产品的同时,IT/ICT 行业减碳却处于落后状态,按目前趋势,行业碳排放在2030年之前恐难达峰,苹果作为供应链龙头没能起到实质性的带动作用;第四点是苹果在推出碳中和产品的今年,停止要求其供应商向社会披露碳排放数据,属于在环境信息公开领域“开倒车”,也不利于第三方机构或公众对其进行监督核查;第五点则是相关产品的碳中和验证声明和用于抵消存量排放的碳信用具体信息均未公开。

IPE报告《苹果产品碳中和疑云》提出五大质疑

据了解,除了公众环境研究中心,也有不少其他NGO和新闻媒体对苹果碳中和手表的相关情况进行了调查或询问、沟通,涉及到的问题还包括用于抵消存量碳排放的Restore Fund基金项目是否有助于长周期的环境保护、碳中和产品宣传是否满足欧盟《绿色声明指令》要求等。

钛媒体App梳理了苹果公司已进行的回应,较为关键的由SCS认证并颁发的碳中和证书已全部公开,对于掐尖玩“数字游戏”问题和供应商减排真实性问题,苹果公司表示新的手机产品排放量也有大幅度的减少,对于供应商的清洁能源使用计划也会由第三方进行独立审查并出具报告。但对于进一步的详细信息披露、产业链降碳带动效应、供应商信息公开要求等问题,苹果公司目前还并未提供实质性地证据或优化解决方案。

就舆论反馈来说,多数观点认为苹果公司的碳中和产品经过权威认证,可算名副其实,该公司在环保层面的努力也被认为是行业中首屈一指的存在,公众环境研究中心创始人马军也认为,在多年的指数评估中,苹果公司都是表现最好的公司之一,这个层面上应该为其点赞。但马军也同时表示,当苹果公司开始宣称自己的产品是碳中和产品时,那应该是一个非常高的标准,因此也就需要更高水平的信息披露。

气候未来创始人、《碳中和时代》作者汪军也表示,苹果对供应商的数据管理和公开水平在全球范围内领先,但仍需充分证明它实现产品碳中和是否用尽全力。

就像碳中和进程中不断冒出的新事物一样,有关碳中和的讨论衍生出了很多问题、话题和议题,有上文提到的诸多细节问题,也有如碳中和标准制定、企业碳中和路径选择、碳中和宣传规范等政策或公共事务层面的讨论,更有环境问题的社会监督、循环经济的成本问题、普通人如何看待碳中和产品或零碳生活等影响更为深远的大议题。

这些问题,有的能够在讨论中得到解决、落实,并推动相关政策、管理实现优化,有的则可能成为永远争论不休且“讨论的意义大于答案”的“大哉问”,但无论如何,充分的讨论和交流,往往最能推动事情向人们期望的方向发展。